Die Gerüchteküche brodelte schon Tage, Wochen vorher: Die Fans sahen bröckelnde Leistungen, sie hörten von Spannungen hinter den Kulissen, spürten das Knistern einer Beziehung, die längst Risse hatte. Doch selbst in den schlimmsten Vorahnungen konnte kaum jemand ahnen, wie tief das Drama beim 1. FC Köln in jenen Nächten greifen würde, in denen alles zerbrach.

Es begann mit den Spielen: Niederlage um Niederlage türmte sich auf, eine Pleite wie eine Beleidigung gegen die Tradition des Vereins, der einst mit Stolz und Leidenschaft Fußball atmete. Die Gegner rissen den Geißböcken auf dem Platz das Herz heraus, die Abwehr wirkte fahrig, das Mittelfeld verlor jeden Zweikampf, und der Sturm war nahezu bedeutungslos. In jedem Spiel wuchs die Ratlosigkeit — wie eine bittere Krankheit, die sich von Zelle zu Zelle durch das Team fraß.

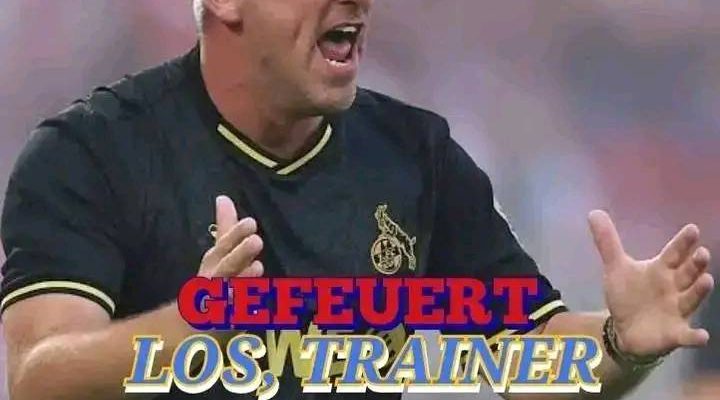

Doch es war nicht nur der sportliche Kollaps. In der Kabine flackernden Spannungen, misstrauische Blicke, kleine Wortgefechte, die schnell zu offenen Auseinandersetzungen eskalierten. Einige Spieler sollen – so munkelte man – sich öffentlich geweigert haben, Kwasnioks taktische Vorgaben zu befolgen, hinter seinem Rücken alternative Strategien diskutiert haben. Es hieß, er habe Schlüsselspieler übergangen, andere mit Undank bestrafen wollen, und sein Verhältnis zur sportlichen Leitung sei längst vergiftet.

Eines Abends, nach einer Abstiegsdrohenden Begegnung, in der Köln förmlich auseinandergenommen wurde, eskalierte die Situation. Der Vorstand ließ ihn einbestellen, vielleicht war es eine Art Showdown: Auf der einen Seite Kwasniok, ruhig, aber mit knirschendem Blick. Auf der anderen Seite die Vereinsführung, trotzig, mit gefalteten Armen. Worte flogen, Anschuldigungen wurden laut — von Eigentore, von mangelhafter Aufstellung, von fehlender Führung. Die Führung des Klubs hatte genug. Die Atmosphäre war elektrisch geladen, als jemand in der Runde sagte: „Es reicht.“

Am nächsten Morgen kursierte die Meldung wie ein Lauffeuer: Der 1. FC Köln trenne sich von Trainer Lukas Kwasniok — mit sofortiger Wirkung. Ein Erdbeben im deutschen Fußball, ein Paukenschlag, der Rivalen und Medien gleichermaßen elektrisierte. Die Vereinsführung verkündete, dass die Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung erfolgte, wegen „unüberbrückbarer Differenzen“, „Vertrauensverlust“, „kollektivem Anspruch“ — die üblichen Floskeln, doch in diesem Fall schwer wie Bleiplatten. Die Begründungen wirkten dünn, oft nachträglich zusammengeschustert, aber sie waren das, was sich die Cluboberen nach außen trauten.

Die Fans reagierten mit Wut. In den Straßen rund um das Stadion hoben sich Fangesänge zu Protestchören, Bengalos loderten, Banner wurden entrollt mit Slogans wie „Kwasniok raus? Nein, wir stehen zu dir“ oder „Vereinsführung, lüg mich nicht an“. In der Kurve lagen Flugblätter aus, Fans forderten eine Mitgliederversammlung, verlangten den Rücktritt der Führungsetage. Einige Anhängerblockaden verhinderten gar, dass Offizielle ins Stadion gelangten. Der Konflikt war keine sportliche Krise mehr — er war ein Kulturkampf um Identität, Vertrauen, Klasse und Herzblut.

In den Tagen darauf musste der Klub reagieren. Ein Interimistentrainer wurde präsentiert — nicht aus Leidenschaft gewählt, sondern aus reiner Notwendigkeit. Die Presse stürzte sich auf jedes Detail: Welche Spieler hatten ihn hintergangen? Wer war mit der Führung im Clinch? Welche Kündigungsklausel war gezündet worden? Man munkelte von einer Abfindung, von Zahlungen aus versteckten Rücklagen, von Verträgen, die man umschreiben musste. Der Stadionratssprecher ließ durchsickern, man wolle „Binnen weniger Tage“ eine klare Linie ziehen. Zugleich tauchten Gerüchte auf, die vom schnellen Exit Kwasnioks in der Mittagspause berichten: Er habe die Trennung „auf eigenen Wunsch“ gefordert, hieß es in einem Bericht — ein Versuch, das Gesicht zu wahren.

Das Team wirkte orientierungslos. Einige Spieler reagierten öffentlich mit Erleichterung, andere mit Resignation. Die Trainingsbeteiligung nahm merkwürdige Formen an. Gerüchte besagten, Kwasniok habe Teile des Kaders in Einzelgesprächen emotional zermürbt, sie als „unmotiviert“ beschimpft — das Vertrauen war verronnen. Medien verklärten einzelne Sätze, ließen sie lauter erscheinen, als sie je gemeint waren. Der Klub war gefangen im Strudel von außen wie innen.

Die nächsten Spiele wurden zu symbolischen Schlachten. Gegen jeden Gegner schien das Spiel längst verloren, bevor der Ball überhaupt rollte. Die Spieler wirkten müde, unsicher, als würden sie nicht mehr miteinander glauben. Und doch kämpften sie: Für Punkte, für Würde, für das Publikum. Mancher Fan bewunderte sie, trotz allem — die Hingabe, die Tränen, die Versuchung, aufzugeben.

Parallel lief eine mediale Inszenierung: Trainergerüchte überschlugen sich, Fans wählten alternative Wunschkandidaten, Sportjournalisten entwarfen Chroniken von Fehltritten und Schuldzuweisungen. Ein Artikel nach dem anderen malte das Bild eines Bergwerksbruchs in Köln. Und die Vereinsführung agierte defensiv bis arrogant — zu Spätreaktionen geneigt, zu wenig Offenheit, zu viel Imagerettung.

Doch es war nicht nur ein sportlicher Showdown — es war ein Vertrauensbruch. Ein Trainer, der vor Wochen noch aus Überzeugung geholt wurde, rückte in der öffentlichen Debatte zur Symbolfigur eines gescheiterten Projekts. Die Frage war längst nicht mehr: Wer trifft die Schuld? Sondern: Wer steht für Köln? Wer darf die Spuren beseitigen? Und wer hat den Mut, neu zu pflügen?

Am Ende des fiktiven Dramas stand eine Mitgliederversammlung, getrieben von Faninitiative und Mediendruck. Der Vorstand musste sich erklären, Mitglieder verlangten Rechenschaft — wer hatte das Mandat, solche Entscheidungen zu fällen? Die Vereinsführung bot Zugeständnisse: Transparenz, Neuausrichtung, eine professionelle Führungsstruktur. Doch die Seele des Vereins war verletzt. Viele sagten: Ein Neustart ist möglich — aber nur, wenn er ehrlich ist.

Einige Wochen später, als der Klub die Zügel wieder in Hand nahm, trat ein neuer Trainer an. Nicht als Wunderheiler, sondern als Brandreiber, der die Trümmer wegräumen soll. Verwaltungsstrukturen wurden geändert, Mediendie Strategien geschärft, die Brücken zu den Fans mühsam repariert. Aber im Hintergrund blieb das Echo dieses Erdbebens: Die Erinnerung daran, wie schnell Vertrauen zerspringt, wie schnell ein großes Projekt in eine Zerreißprobe mündet.

So endet dieses straffe Szenario — nicht mit Applaus, nicht mit einem klaren Sieger. Aber mit Narben, Lehren und der Hoffnung, dass im Chaos der Neubeginn lauert.